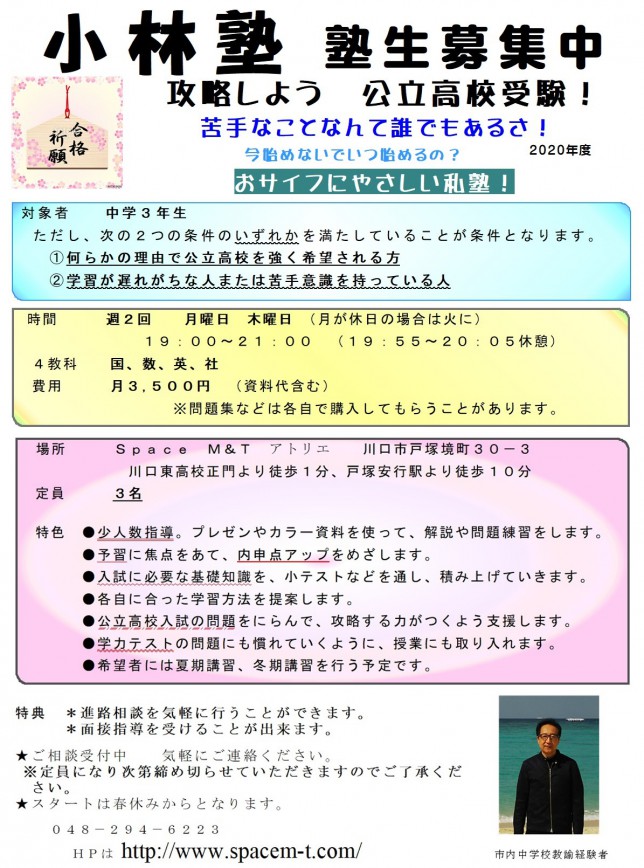

フェイスブックでも紹介いたしました本年度の塾生の募集についてのお知らせです。

口コミ等の連絡にもかかわらず、本年度の3名の募集メンバーが決まりました。

ご協力ありがとうございました。

少数できめ細かく支援できるよう努力していきたいと思います。

また、次年度の募集につきまして、ご希望がありましたら令和3年2月1日以降、仮予約させていただきますので

今後ともよろしくお願いいたします。

3月10日 小林塾 塾生募集について

あと1名になってしまいましたが、希望される方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

小林塾 熟生募集ポスター2020

3月9日 埼玉県公立高校入試問題(社会)

今年度の社会科の問題について、分析を私見を交えて述べさせていただきます。(VOL1)

まず、全体的には、とても基礎的で重要な事項を問う問題、資料を読み取る問題、社会的な思考力を問う問題などそれぞれで、単元が偏ることなく、よくできているなあというのが感想です。昨年度は予想が大きく外れましたが、今年は予想がある程度あたりました。(過去6年分を分析し、予想問題も事前に演習)

まず地理。1の問2は、基礎的な地球儀の理解だが、様々な情報がインプットされていないとできないよい問題だった。「一つ選びなさい」なので救われた人もいるかも。

1の問3は練習済み。地図2の正距方位図法の特色、「中心からの距離と方位が正しい」ことは問題文に書いてある。南アメリカ大陸がどれかはわかったと思うが、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスがこの長い大陸のどのあたりに位置するのかをまず地図1で確認すれば、地図2からも位置が類推できたはず、、。(複合的な知識が必要な問題だが、この手の問題ができるようにしたい。)

1の問4も問題文にも砂漠気候と書いてあるので、植物の生育に触れて説明するのは容易。書かせる問題が多いのは良いと思う。

2の問1「やませ」は基礎問題として暗記練習済み。千島海流(親潮)-やませ-夏の低温-冷害 ここまでつながりをもって理解していれば、どこを問われても答えられる。社会科ではつながりを見つけ理解→暗記。そこまでやると力がつく。

問2の日本の日本海側の気候、太平洋側の気候、中央高地の気候の特色問う問題。県庁所在地名がでたのでどきっとしたが、石川県-金沢市は練習済み。また、他が長野県-長野市、埼玉県-さいたま市なので、落ちついて見ればこわくない。毎年のように県名を問う問題が出題されているが、県名と県庁所在地名が異なる所についても事前にチェックしておいたほうが良い。愛知県-名古屋市-3大都市圏-中京工業地帯-県別で工業生産1位 や 宮城県-仙台市-東北の地方中枢都市-多賀城-蝦夷との戦いなど。もちろん、都道府県名については場所と名前は言えるようにしておくのが基本。

問3の扇状地-果樹園についてはよくでてくる基本的事項を確認する問題で答えやすい。

問4は資料を自分の知識を入れて読み取る良い問題。埼玉県-近郊農業-野菜。長野県-盆地が多い-扇状地-果樹栽培。石川県-冬場の積雪-水田が多い。この資料を見て、石川県の畜産の割合が意外に多いことに気づかされた。調べて見ると、能登半島では肉牛(能登牛)、養豚、養鶏が割とさかんだからだった。「近郊農業」はマークしていたが、これが間接的に問われている問題。

問5の地形図の読み取り。今年度は教科書(東書)にも載っている釈迦堂SA付近の扇状地の地図。唯一、川の流れの読み取りが難しいが、等高線をたどれれば読み解ける。

次に歴史の3。まとめの表は、毎年のように、年代ごとに並んでいる。Ⅱの最澄、空海はマークしていたので、平安時代とわかっている人も多かったが、「遣唐使とともに唐にわたり」とあるので、奈良時代か、平安時代かとわかる(894年遣唐使の廃止)。ということで、平安時代の国風文化となり、「源氏物語」絵巻とあるので選択は容易。雪舟-水墨画-東山文化-書院造なども手がかりになる。文化はこれらの画像も合わせて押さえておきたい。(画像付きのプリントも配布済み)

問3 世界史との関連。フビライ-元寇の時の皇帝がわかれば、マルコ・ポーロがわからなくとも解ける。ただ、黄金の国-平安末期の中尊寺金色堂のうわさ、その後の地理上の発見への刺激になった。ローマ帝国の分裂、このあたりはかなり細かい知識も必要か。

問4 室町時代の特色を問う良い問題。備中ぐわや千歯こきは江戸時代。室町時代といえば、民衆が力をつけた時代。農村では「惣」と呼ばれる自治組織。また、一揆を起こし、要求を実現したりした時代。

3月9日(月)公立高校合格発表

3月5日 埼玉県公立高校入試問題について(国、数、英)

令和2年度埼玉県公立高等学校の学力検査が行われました。今年度の傾向と私見を述べさせていただきます。(学校選択問題を除く)

●国語

大問2に関しては、例年通りの、漢字読み書き(当塾でも練習していたものも3問)、文法(修飾語、被修飾語の関係-練習済み)等、予想範囲内の内容で妥当な感じがした。

大問1については、主人公が有季が男であることがまずわかるか。そして有季、麻友という中学生のみならず、七曲という老人、図書館職員の利香子という複数の人物の立場や信条を考えていかなければ」いけないので、結構難しいと思った。また、「本」は読み終わったら、売りに出したり、捨てたりするという感覚があるこのご時世では感覚的にも同調しずらかったと思われる。

大問3については、「人間と自然」がテーマの論説文で、現代的な問題意識に基づいた論説文である。ただし、中学生にとってはやや抽象的な内容に戸惑った人も多かったと思う。説明文を書かせる問題は、字数も例年よりも多く、簡単なものではないと思った。

大問4は、「はべる」という言葉が繰り返し登場する。脚注には現代語訳がない。問1の現代仮名遣いで「はべる」の部分を「わべる」と書いてしまった人がいると思う。例年はこの問題が多かった。今回は、単語の頭にくる「は」なので「は」のままだが、これがわかったかどうか。内容的には、紫式部が登場し、推理しやすい問題である。「申しければ」が謙譲語とわかれば主語もわかる。

大問5については、「 翔んで埼玉」を思わず連想してしまった。埼玉って何にもないの?そうではないでしょう。わりと書きやすかったのではないだろうか。配点は例年より2点少ない。

●数学

例年の傾向と大きく変わった。今までの埼玉の問題は、ごくごく基本的な問題が40点ほど、40点ほどは結構難しい問題で、真ん中ぐらいの力の子にとっては、ちょっと無理という問題が多かった。

今年の問題は、大問1が増え、ちゃんと勉強していればできる基礎的な問題(もちろん思考力も必要だが)が多かった。中の上をめざしている人には、チャンスの問題で70点以上とれる問題である。

今年は平均点が大幅にアップしそうである。また、次年度以降、この傾向が引き継がれれば、今までも「やっても無駄。難しすぎる。」というイメージが払拭され、中、または中の上レベルの難易度の問題にチャレンジすることが増え、いい傾向かなあと感じた。作図問題が驚くほど簡単な問題だったので、これでいいのかと何度も見直した生徒もいたという。関数のパラメーターを使う、問題は中の上をめざす生徒にとっての最後の扉。ここが理解できると数学がぐっと楽しくなる。

●英語

まず注目したのはリスニング。問題文はすべて英文で書かれている。まず、この意味がわかるか。スピーチは結構早め。1~5までは内容的にはそれほど難しくない。6は昨年度までの7にあたる問題。リスニング本文の内容だが、日本語にすれば平易なできごとが語られているにもかかわらず、以外と理解しずらい。ランチルームはどこにあるのか?聞き取り力が問われる。明日の予定は?

7は良い問題だと思う。この程度は聞き取れないといけない。しかし、昨年度から、質問は英語で、答えも英語で答えなければならない。go shopping , flowers, the station いずれも、writing の力が試される。英語の苦手な子にとってはややハードルが高い。(station,flower,go shoppingは当塾では暗記練習したが、、)

大問2については例年通り。月は週を書かせる問題はありがたい。run 程度はいける。 rains 動詞なので三人称単数のs が必要なのだが、結構できない。やはり、文法の基礎知識が必要。

大問3 英文が短くてほっとした。苦手な子もやってみようという気になれる。問1の並びかえ問題は、よく使う英語らしい表現でいい問題。 helping は前置詞の直後なので、動名詞にする。やはり文法をばかにしているとできない問題。 share という単語。日本語で「シェアする」とか使っているが、そこと結びついたかどうか。

大問4は取り組みやすい良い問題。 them の入れ場所がわかるかどうかは日頃の慣れが勝負かなと思う。英文に触れる機会を増やし、話したり、聞いたりする機会を増やさないとだめ。

英単語は1600以上覚えれば理想だが、それができない人は、必ず書けるようにする語句200、意味のわかるようにする単語、熟語、慣用句200だけでも、全然違う。結構いけるはず。

英作文は分割され、2文のもの、3文のもの、選択するものになり、配点も増えた。最後の英作文は昨年度よりだいぶ書きやすい内容だったので、平均はややあがると思われる。

結果がでるまで時間がかかり、やきもきさせられるが、自己採点がしっかりできた人はまず大丈夫だと思う。

スマホケース

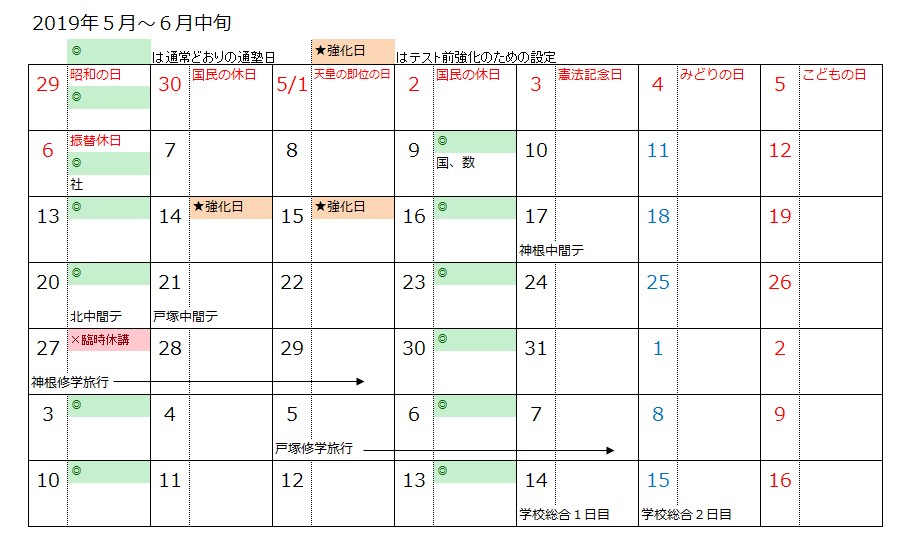

5月20日(月)中間テスト実施

塾のほうですが、中間テスト対策におおわらわ。範囲が少ないとはいえ、3年生になるとやや難しくなっているので大変です。数学では、Mを使った因数分解、nを使って式の展開などの応用を問われる問題などが、難しかったかと思いますが、ほぼほぼ、理解できたかと思います。式を丁寧につなげて、ミスがおこらないように計算をつなげていく。これが基本です。(自分だけがわかるメモ書きと暗算の写し書きだけでは、ミスが倍増します。)計算問題は、ある程度数をこなし、確実にしておく必要があります。また、式の展開や因数分解を利用する応用問題についても、あきらめずに取り組むことです。問題を見た時点であきらめてはいけません。必ず、今までの知識理解をもとに数式化できるからです。結構いけそうなきがしてきませんか。

1学期の予定表を出させてもらいました。変更がありましたら、早めに連絡します。

5月6日 学習日の変更についてのご案内

5月6日 修学旅行に関連して京都・奈良の学習

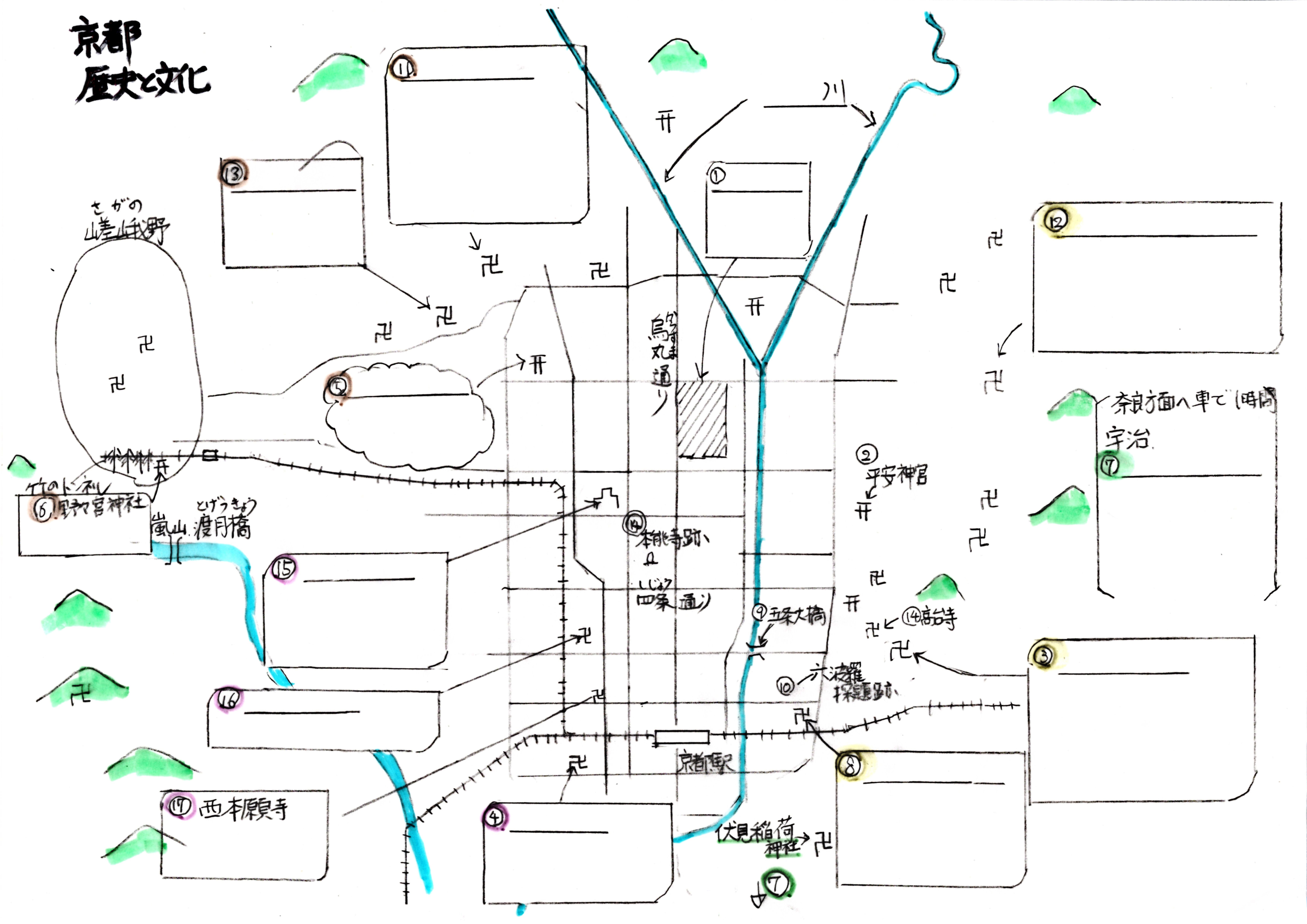

修学旅行前ということもあって、今日の授業は「京都の文化と歴史」というテーマで2時間行った。

京都や奈良の学習を通して、多くの歴史的事項や文化を学ぶことが出来る。今日のメインはプレゼンを通しての説明と問答、そして略地図へのまとめだ。やはり、映像のもつ力は大きい。夜のライトアップされた平等院鳳凰堂、金閣の内部、紅葉に包まれる清水寺などは圧巻だ。2コマで1200年を一気に進めるのはやはり無理があったかもしれない。しかし、文化財の名称、時代、作者、特色などの基本的な情報のインプット、そして興味を引くようなエピソードなどが効果はあっただろうか。北野天満宮にいった時、なぜここが学問の神様になったのかいえるだろうか。銀閣寺に行ったとき、どうして銀箔がはられていないのか、1階部分の特徴がその後の日本の建築とどんな関係があるか説明できるだろうか。

「百聞は一見にしかず」。今日の基礎理解をうっすらと心に留め置き、実際に本物と向かい合って、感動が得られたら、あるいは知見が深まれば幸いである。

下の資料は、今日の学習内容のまとめである。

京都歴史と文化マップ解答入り

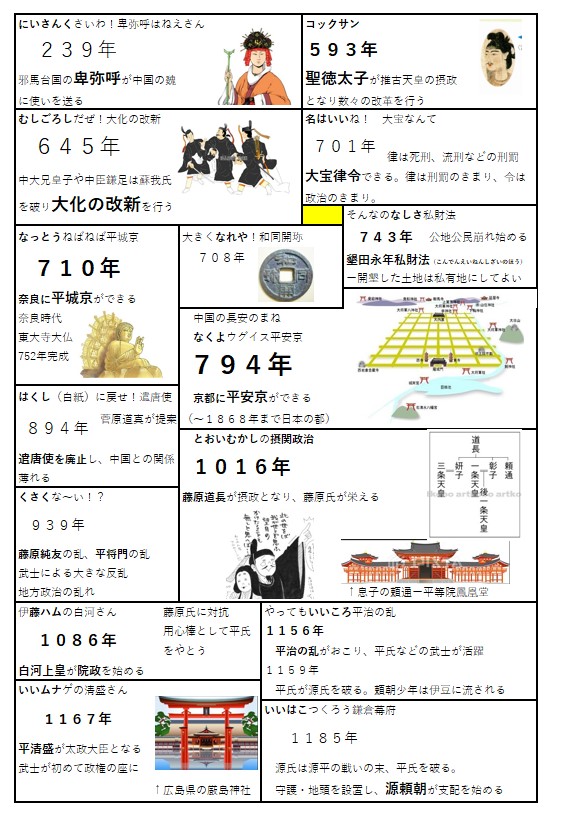

4月16日 歴史年号暗記シリーズ

何年に何が起きたかを問われる入試問題はない。しかし、歴史の流れを知る上で、骨格となる大切な出来事がおきた時期がわかると便利である。歴史学習の中で年号暗記は不必要なのだが、実は、知っていることで、理解が大きく前進する。ただの数字暗記はむずかしいので、語呂合わせなどのイメージ暗記でいくのがベターだろう。

「なっとうねばねば平城京」710年。平城京ってどこだっけ?

そうだ、京都ではなく奈良だ。奈良時代の始まり。この都は唐の都長安をまねして造られた、「何と大きな平城京」日本が中国の隋や唐の政治をまねしたんだ。(律令政治)口分田という田を分け与えられたけど、税も重かったなあ。

奈良といえば、鹿がたくさんいた奈良公園。そうだ、東大寺という大きな寺。そこに大仏があったなあ。なんでこんな大きな大仏を造ったんだろう。

・・・なんて、つながっていけば、さらにいいわけだ。

「なくよウグイス平安京」794年。あれ、もう都が移っちゃいます!奈良時代短いわあ。京都の都は長いんだっけ、、。