今回の展示会への私の出品作品を紹介します。「漆黒と月あかり」という作品です。もちろん、素材は革です。革の表面を削ったのち、漆をかけています。漆は数回以上かけることで、つやと輝きがでます。最近は、日本古来の漆塗りの技法を皮革でも取り入れています。中心を月に見立て、闇を照らすあかり道をイメージして作りました。漆黒の闇を照らす月明かりのような、幻想の世界をイメージしました。

いよいよ、革工芸展の作品展が開催されます。全国から、革工芸の美術品が集まります。今回は中国などの海外からの出品もあります。革工芸というとお財布やバックといったものを連想される方も多いと思いますが、出展作品は実に多様です。壁に掛けるタイプのもの、家具や照明器具、人形、絵画や掛け軸のようなもの、複雑な立体オブジェ等、これも革でできているの?というもの、繊細で精緻な仕上がりのもの、アメリカン、エスニックな香りのものから和のテイストのものまで様々です。無料でお楽しみいただけますので、興味のある方は是非、ご来場ください。

日時 平成29年11月23日(木)から11月26日(日)

10:00~18:00 最終日のみ17:00まで

場所 東京芸術会館(池袋駅西口徒歩5分)

5Fギャラリー すぐとなりのスペースに販売コーナー

当日は、作品鑑賞の他、出展した作家さんの手作りの小作品も販売しています。こちらも、お楽しみください。

今日は、「県の蝶・ミドリシジミを見る集い」に参加しました。場所はさいたま市秋が瀬公園です。食草は湿地や水田に多いハンノキです。秋が瀬公園はハンノキが群生していて、多くのミドリシジミがいます。

今日は、「県の蝶・ミドリシジミを見る集い」に参加しました。場所はさいたま市秋が瀬公園です。食草は湿地や水田に多いハンノキです。秋が瀬公園はハンノキが群生していて、多くのミドリシジミがいます。

美しいゼフィルスで、体長は小さいですが、雄はきれいなエメナルドグリーンに輝いています。中学生のころ、ここが公園となる前に捕獲したことがありますが、今でもこのように多く個体が見られるとは思いませんでした。自然公園としての保存の努力、生物を守る努力のおかげです。

わかったことはつぎのようなことです。

①6月15日前後からの羽化(成虫になる)が、最近は温暖化で6月1日前後と早まっている。

②たくさん見られるのは、夕方の18時前後である。雄同士が自分の縄張りを守るために、争いながらぐるぐる回って飛んでいる。2頭から数頭が乱舞する。ただし、梢の上なので、色などは識別しにくい。この乱舞を「まんじともえ」という。相手の目を見ながら回っている。

③秋が瀬公園は、ミドリシジミの宝庫である。芝生が広がる空間もあるが、手つかずの林も保存されている。まだまだ県内には生息地がある。見沼にもまだ生息。ただし、同じハンノキが多いところでも姿を消した所も多く、今後、私たちが守っていく必要がある。

④ミドリシジミの雌はA型、B型、O型、AB型があるが、いじれも褐色が主でブルーの部分があったりする。

⑤ミドリシジミの卵はハンノキの幹に生みつけられる。とても小さい。もうすでに産卵が始まっていた。

⑥秋が瀬公園には、様々な昆虫、鳥などが生息している。フクロウもいる。

今日は、県昆虫談話会の皆さんを中心に多くのことを解説していただき、実地に学ぶことができました。豊富な知識と熱意に驚きました。身の回り、とりあえず川口市の近くを中心に観察していきたいです。

第35回日本革工芸展に参加しました。革の公募展としては日本で唯一の展覧会です。場所は池袋にある東京芸術劇場。吹き抜けガラス張りのホールをのぼって5F。会場には多くの方が見えていました。作品は、カタログで見るのと、実際に直接拝見するのとでは違うなあと実感しました。立体的な質感、大きさ、革のぬくもり、こまかい写実、繊細な細工などがわかります。また、革工芸の世界の多様さがわかりました。革でつくった人形、髪の毛一本一本からすべてが革。藍染めの服、布と思いきや革。動物などを革で創作した立体的な作品、そこにお花畑彫り込んであったりする。カービングを極めた作品。壁掛けの作品も絵画のようなものから、革の素材を生かした抽象的なオブジェまで様々。中には家族の顔が写実的に描かれている。それぞれがユニーク。漆を塗った作品。濃淡もつけてまるで木の漆塗りにしか見えないもの。実用品として使ってみたい、贅沢かつ斬新な手作り作品。人間がすっぽり入る巨大なバッグ。革工芸の可能性の広がりを感じさせます。

写真等で紹介できないのが残念ですが、魅力的な作品がたくさんありました。多くの主催に携わった理事さんはじめお疲れ様でした。若い方々にも、是非この魅力を知っていただきたいなあと思いました。レザークラフトのアートが、今後とも発展していくことを期待してやみません。

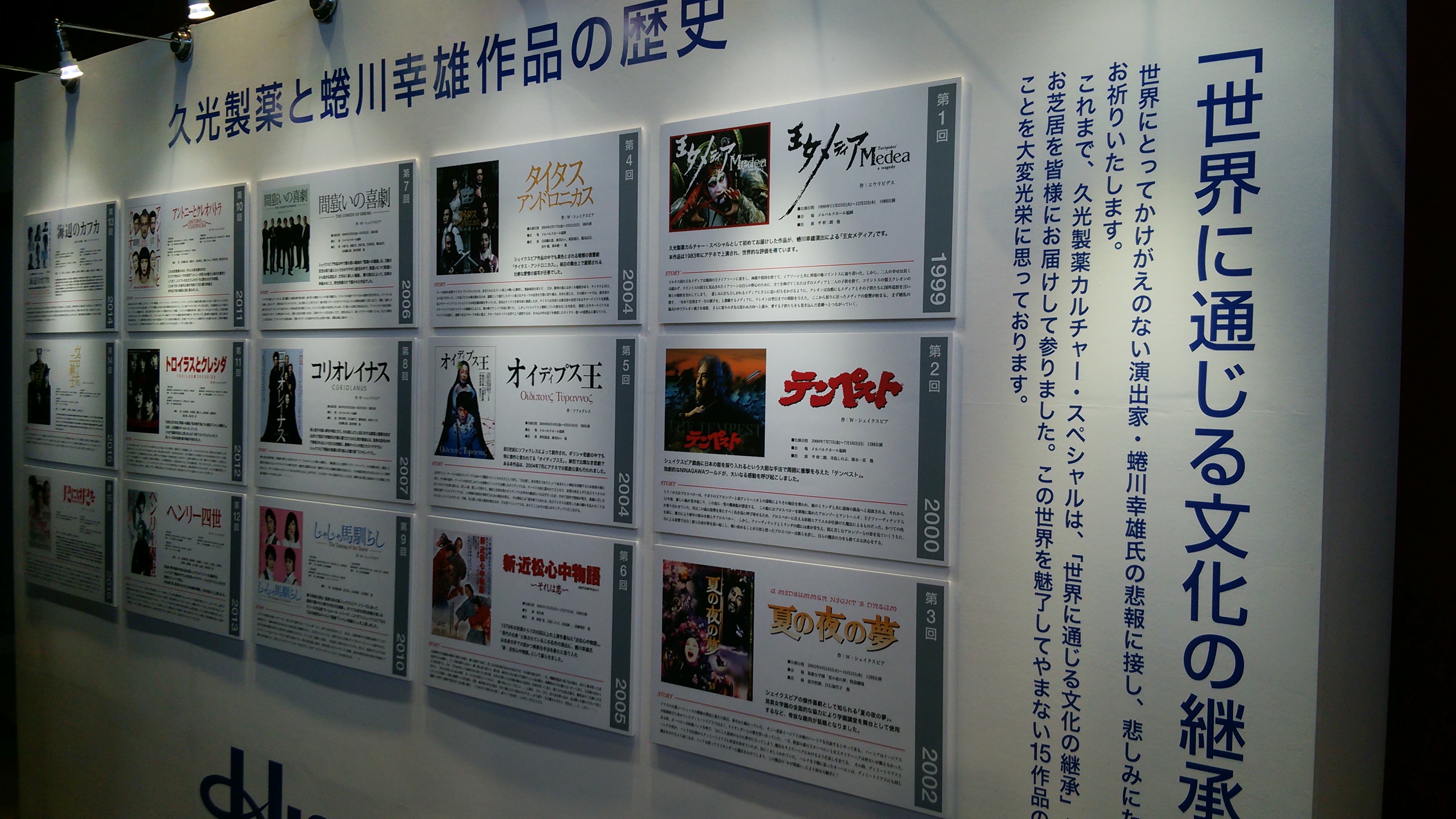

蜷川幸雄さんの最後の演出作「尺には尺を(Measure for Measure)」を観てきました。シェイクスピアの問題作ともいわれる喜劇。原作の持ち味を変えることなく演出された蜷川ワールドに、魅了され、ひきこまれていきます。

さいたま芸術劇場の奥行きのある舞台を存分に生かした登場のシーン。ここからゾクゾクッとさせられました。蜷川さんらしい舞台演出の数々。個性的なキャラクターが登場し、複雑に関わりますが、時にはコミカルに、アイロニックに、そしてスピーディーに展開していきます。公爵(謎の修道士)を演じる辻さん、修道女見習いの少女イザベラを演じる多部さんといった俳優さんたちが、堂々と豊かに演じる姿がすばらしかったです。「目には目を」という裁きを下す公爵。しかし、...最後に意外な告白..(ネタバレなのでやめておきます)

とにかく楽しく感動的な劇でした。

最後に俳優さんが勢揃いしてお辞儀をした直後、天井から蜷川さんの大きな写真ポスターが降りてきました。俳優さんが向きを変えお辞儀をします。会場はスタンディングオベーショ。思わず涙が...。もう、これにはやられました。蜷川さんの劇を観ることはできないのかと思うとなおさら感無量でした。

川口市出身。世界の蜷川幸雄。本当に好きだっただけに、彼の死は惜しまれます。

1.どこにあったか?

戸塚安行駅北東側すぐの台地部にあった。ここは大宮台地の鳩ヶ谷支台が細長く突き出した部分で、遠く筑波山をも見渡せる場所。下の地図を参照。緑の空堀に囲まれた部分が城。西側は家臣の家があったと思われる。いずれも台地部にある。現在の戸塚安行駅や戸塚スポーツセンターを見下ろすような位置。弥生時代の遺跡も数多く発見されてい場所。

2.誰がつくったか?

小宮山弾正忠孝という人。忍城主成田氏がつくらせた出城か。小宮山弾正の祖父は太田道灌の親戚。また長男は松平家の養子となり、松平信綱として出世したという。信綱は、老中として活躍した有名な人物。のちに川越城主になった。また「知恵伊豆」と呼ばれ、幕政に大いに貢献。3大将軍家光、4代家綱に仕え、島原の乱の鎮圧、明暦の大火の処理など、政治手腕は高く評価されていた。

※松平信綱に関しては、大久保久継の長男という説が有力。大久保は現在の伊奈町(小室陣屋)の伊奈忠次の配下であった。ちなみに、伊奈氏はこの後、川口市の赤山陣屋に引っ越す。(関東郡代)

3,いつごろか?

1560年、上杉謙信が関東に出兵したころに、小宮山弾正の名が見られるので、このころと思われる。1560年は織田信長が桶狭間の戦いでデビューを飾った年。

1590年に、豊臣秀吉が小田原城を攻め、北条氏を倒し、全国統一を達成。このころ戸塚城も廃城となったらしい。城としてはきわめて短命。

4.発掘調査

埼玉高速鉄道開通が決まり、駅に近く、開発整備が計画された。そこで、川口市遺跡調査会が中心となり、10回の本格調査を行う。平成14年の調査で空堀が発見される。その後も発見が進み、現地で行われた公開説明会に参加したことを思い出す。社会教育課の唐沢さん、金箱先生が説明されていた。今は、戸塚立山公園の斜面林に名残を残すが、面影はほとんどない。

(「続・埼玉の城址30選」などを参照)

すぐ近くの戸塚中台公園に犬を連れて行ってみました。5月の強い日差しのもとで、大きめな白い蝶が舞っています。ゴマダラチョウかな?直感はそうでした。今日出会った数頭はいずれも白っぽい色です。図鑑に載っているゴマダラチョウは色がもっと濃く、斑点も異なります。(あわてて携帯で撮ったので、あまり写りはよくありません。)

そこでもう少し調べてみると、最近、アカボシゴマダラチョウの春型の一種が見られるようになったそうです。色は白っぽく、もともと日本には奄美大島以南に生息していた南方系の種類。それにしても似ているなあと思います。もし、そうだとしたら、地球温暖化と関係あるのでしょうか。